Eine weit verbreitete liberale Argumentation funktioniert so: Wahre Freiheit ist negative Freiheit, also Freiheit von Zwang. Weniger Zwang führt zu mehr Freiheit. Falsche Freiheit dagegen ist positive Freiheit, also Freiheit zu etwas. Denn wenn wir uns anmaßen zu sagen, wozu denn Freiheit gut sein soll – und gar den einen auch noch Steuergelder wegnehmen, um diese Freiheit von anderen zu fördern! –, dann verstricken wir uns hoffnungslos im Zwang. Dann wird die FDP zu einer überflüssigen sozialdemokratischen Partei, die kein Mensch mehr braucht.

Man mag diese zu Formeln ausgestanzte Argumentation „Denken“ nicht nennen. Sie wird in der politischen Praxis, erstens, inkonsequent verwendet bzw. konsequent ignoriert – und das mit guten Gründen. Zweitens ignoriert das Bild negativer und positiver Freiheit die moderne Tatsache, dass wir nicht als isolierte Einzelgänger irgendwo in einem Haus im Wald an einem Teich, sondern in gegenseitigen Abhängigkeiten leben. Kein Wunder, dass die Unterscheidung, drittens, auch für eine genaue Freiheits-Philosophie kategorial unhaltbar ist.

Zunächst wird die Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit in der Praxis inkonsequent umgesetzt. Sie kennt zum Glück nämlich Ausnahmen – Bildung zum Beispiel. Da stellt sich kein Liberaler gegen ein bisschen staatlichen Zwang, um Bildungsangebote sicherzustellen, auch wenn einige davon träumen, Bildung gänzlich zu privatisieren und zu entstaatlichen (was gefährlicher Unsinn ist). Auch Verpflichtungen auf die Hilfe für unschuldig Schwache sind Ausnahmen: Witwen, Waisen, Kranke. Ein menschliches Minimum gehört dann in der Praxis dorch irgendwie zur Freiheit. Man kann sie dann nur nicht mehr „negativ“ nennen.

Dann ignoriert diese gestanzte Argumentation ein entscheidendes Charakteristikum der modernen Welt: wir leben in gegenseitigen Abhängigkeiten. Was der eine tut, hat – häufig unbeabsichtigte – Auswirkungen auf das, was der andere tun kann. Der eine raucht, der andere muss husten. Der eine braucht seltene Erden für das Elektroauto, der andere erlebt den Krieg um die Rohstoffe.

Die ausgestanzte liberale Argumentation, vielleicht der beliebteste liberale Allgemeinplatz, heißt: „Die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt.“ Wer will da widersprechen? Ich. Was für ein Unsinn in diesem Bild steckt: Jeder soll im eigenen maximierten Freiheitsraum sitzen. Als ob der Rauch da endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Als ob der Verbrauch seltener Erden eben da endet, wo Menschen in Frieden leben wollen. Was für einen naives, statisches Verständnis von Freiheit!

Würden wir eine Gesellschaft organisieren, wie das Bild von Ende und Anfang der Freiheiten stimmt, so wären wir eine Gesellschaft vollkommen voneinander unabhängiger Individuen. Independenz statt Interdependenz, sozusagen: Jeder säße unter seiner maximierten Freiheitsglocke, jeder auf sich allein gestellt. Das höchste der Gefühle wäre, sich an den Fingerspitzen zu berühren. Und der liberale Staat soll dann die Grenzen des jeweils maximierten Freiheitsraumes gegen jegliche Zumutungen von außen verteidigen.

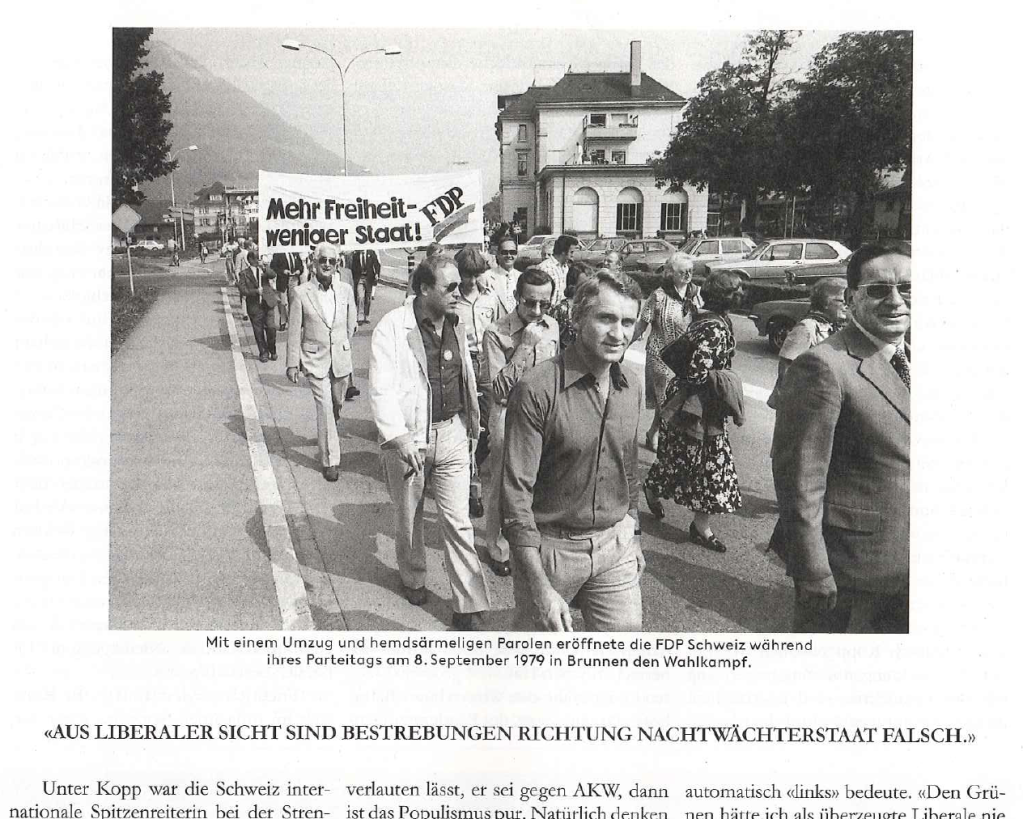

Liberale Politik beschränkt sich dann auf die Defensive. Liberalismus wäre ein anderer Name für Konservatismus. Das führt übrigens zu katastrophalen Wahlergebnissen, wie die deutsche FDP, aber auch die Schweizer FDP erfahren hat („Fast alles falsch gemacht“, von Daniel Ryser, DAS MAGAZIN 19/2011).

Wo das Bild der „negativen Freiheit“ Unsinn ist, ist es das Bild der „positiven Freiheit“ selbstverständlich auch. Was an dessen Stelle treten sollte (ein Verständnis von qualitativer und quantitativer Freiheit), dazu ein Anderes mal mehr.

Eine Antwort auf „Zum praktischen Unsinn „negativer“ Freiheit“